#Reportage EllePì – Voci di donne dal Chiapas – Parte Seconda – Rivoluzione e diritti: la storia di Marisol

Dopo il progetto Un passo dopo l’altro – Un viaggio a piedi lungo la via Emilia, la fotografa Floriana Dinoi torna a raccontare di luoghi, persone e lavoro. Il nuovo reportage, sostenuto anche dalla Fondazione, parte dalla Rancher Los Alcanfores Huitepec nello Stato del Chiapas (Messico) e ruota tutta intorno alla comunità che vive in questa riserva ecologica a 2.500 metri sul livello del mare. In questa seconda parte, ascolteremo la storia di Marisol, ospite e attivista di Casa Gandhi. Per rileggere la prima parte di questo Reportage EllePì, cliccate pure QUI.

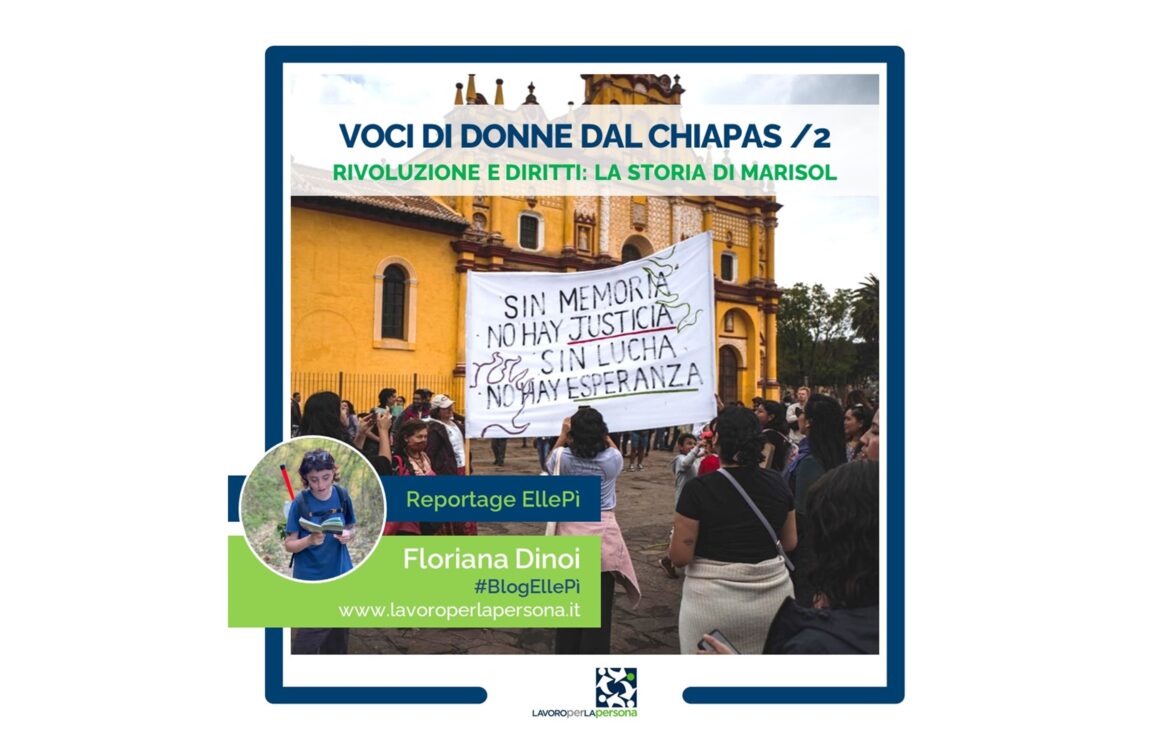

Il silenzio delle donne che viene dal profondo Messico non è fatto di parole silenziose, ad oggi alcune donne indigene gridano in quel silenzio. Durante la marcia dell’otto marzo 2023 le donne orgogliose della loro voce cantano in piazza per manifestare i propri diritti: “cantiamo senza paura, chiediamo giustizia, gridiamo per ogni scomparsa, che risuoni forte: ‘Ci vogliamo vive!’ che il femminicida cada con forza, io incendio tutto, io rompo tutto, se un giorno qualche tizio ti spegne gli occhi niente tace più, tutto avanza. Se toccano una, rispondiamo tutte.” Dal ’94 qualcosa all’interno delle comunità indigene è cambiato, ma non per tutte. Per esempio, Marisol, 42 anni, donna zapatista della comunità Tzoziles mi racconta: “con la rivolta zapatista del 1° gennaio 1994, una parte delle donne della comunità del Chiapas acquista finalmente il diritto di parola, precedentemente negato. Le parole, non più nascoste, cercano ascolto all’esterno, ma soprattutto all’interno della comunità. Lo zapatismo spinge all’applicazione di nuove categorie analitiche, per esempio quella di genere, dato che almeno il 30% di questo movimento è composto da donne”. Il movimento zapatista, dunque, lotta per la giustizia sociale, equità, rispetto dei costumi e della lingua e delle tradizioni da parte del potere coloniale messicano.

Il silenzio delle donne che viene dal profondo Messico non è fatto di parole silenziose, ad oggi alcune donne indigene gridano in quel silenzio. Durante la marcia dell’otto marzo 2023 le donne orgogliose della loro voce cantano in piazza per manifestare i propri diritti: “cantiamo senza paura, chiediamo giustizia, gridiamo per ogni scomparsa, che risuoni forte: ‘Ci vogliamo vive!’ che il femminicida cada con forza, io incendio tutto, io rompo tutto, se un giorno qualche tizio ti spegne gli occhi niente tace più, tutto avanza. Se toccano una, rispondiamo tutte.” Dal ’94 qualcosa all’interno delle comunità indigene è cambiato, ma non per tutte. Per esempio, Marisol, 42 anni, donna zapatista della comunità Tzoziles mi racconta: “con la rivolta zapatista del 1° gennaio 1994, una parte delle donne della comunità del Chiapas acquista finalmente il diritto di parola, precedentemente negato. Le parole, non più nascoste, cercano ascolto all’esterno, ma soprattutto all’interno della comunità. Lo zapatismo spinge all’applicazione di nuove categorie analitiche, per esempio quella di genere, dato che almeno il 30% di questo movimento è composto da donne”. Il movimento zapatista, dunque, lotta per la giustizia sociale, equità, rispetto dei costumi e della lingua e delle tradizioni da parte del potere coloniale messicano.

Ad oggi, c’è una luce che dà speranza, ma non è per tutte così: Marisol mi racconta che la maggior parte degli uomini indigeni partono negli Stati Uniti per cercare un lavoro più redditizio, lavorano nei campi o nelle fattorie per intere stagioni. Le donne invece restano in città responsabili della casa e dei bambini, da lì nasce il mito della donna, la cosiddetta “grande mamma,” rappresentata con la coda di cavallo; la matriarca che contro ogni previsione si fa carico di tutta la famiglia. Marisol mi racconta anche che spesso i mariti non fanno ritorno a casa e, nella maggior parte dei casi, si sposano con un’altra donna per restare a vivere negli Stati Uniti tagliando il supporto economico alla famiglia in Chiapas. Le donne, quindi, son costrette insieme ai loro figli a vendere i prodotti locali al mercato e riuscire a vivere con i pochi soldi che guadagnano durante la giornata.

“Sono una delle poche donne che è riuscita a fuggire dalla sottomissione di mio padre e mio fratello, sono stata molto male da ragazzina perché venivo maltrattata da loro, solo perché sono una donna. Chiedevo a mio padre che se noi donne sappiamo decidere, sappiamo pensare, sappiamo lavorare e sappiamo anche vivere perché non ci date libertà di espressione? Crescendo sono sopravvissuta a molti maltrattamenti fisici e psicologici. Facevo la scuola solo due volte a settimana perché nei giorni restanti dovevo aiutare mio padre e mio fratello nei campi. All’età di 14 anni finisco le scuole e il lavoro, decido di andare in città da sola e trasferirmi a San Cristobal. Inizialmente non mi permettevano di spostarmi dalla comunità senza un uomo, mi dicevano: dove vuoi andare tu? Sei solo una povera donna promessa in sposa, devi pensare alla casa e a tuo marito. Io mi ribellavo e rispondevo: Pucha! Io non sono un animale, non sono una schiava, io decido da sola e non voglio un marito, io voglio camminare, conoscere e fare nuove esperienze, voglio vivere davvero!”

“Sono una delle poche donne che è riuscita a fuggire dalla sottomissione di mio padre e mio fratello, sono stata molto male da ragazzina perché venivo maltrattata da loro, solo perché sono una donna. Chiedevo a mio padre che se noi donne sappiamo decidere, sappiamo pensare, sappiamo lavorare e sappiamo anche vivere perché non ci date libertà di espressione? Crescendo sono sopravvissuta a molti maltrattamenti fisici e psicologici. Facevo la scuola solo due volte a settimana perché nei giorni restanti dovevo aiutare mio padre e mio fratello nei campi. All’età di 14 anni finisco le scuole e il lavoro, decido di andare in città da sola e trasferirmi a San Cristobal. Inizialmente non mi permettevano di spostarmi dalla comunità senza un uomo, mi dicevano: dove vuoi andare tu? Sei solo una povera donna promessa in sposa, devi pensare alla casa e a tuo marito. Io mi ribellavo e rispondevo: Pucha! Io non sono un animale, non sono una schiava, io decido da sola e non voglio un marito, io voglio camminare, conoscere e fare nuove esperienze, voglio vivere davvero!”

Marisol decide di scappare di casa, viveva da sola, non aveva documenti, non parlava spagnolo ma solo Tzotzil, la lingua indigena, non sapeva come comunicare e farsi aiutare. Nel 1999 decise di trovare lavoro come domestica, riuscendo così ad emanciparsi economicamente e, parallelamente ad integrarsi entrando a far parte di varie organizzazioni di donne che resistono alla violenza. Marisol viene accolta e diventa parte integrante del gruppo. Dopo sei mesi, riesce a parlare fluentemente spagnolo e, ormai da 20 anni, fa parte del gruppo zapatista di donne in Chiapas. Ovviamente, le donne indigene del Chiapas non possono essere generalizzate, ma vanno comprese nella loro pluralità: ci sono donne molto diverse tra loro, sia per esigenze espresse che per quelle inespresse. Le donne indigene, dunque, si differenziano in tanti aspetti: quello economico, sociale, etnico, famigliare, sessuale e caratteriale. I costumi tradizionali delle donne indigene sono caratterizzati da lunghe gonne di lana di pecora che le rendono asfissianti soprattutto per il clima molto caldo. Nonostante questo, sono costrette ad indossare queste gonne da bambine fino ad un’età molto adulta; non hanno il permesso di indossare pantaloni, ed è il marito ad imporre il loro vestiario.

Marisol decide di scappare di casa, viveva da sola, non aveva documenti, non parlava spagnolo ma solo Tzotzil, la lingua indigena, non sapeva come comunicare e farsi aiutare. Nel 1999 decise di trovare lavoro come domestica, riuscendo così ad emanciparsi economicamente e, parallelamente ad integrarsi entrando a far parte di varie organizzazioni di donne che resistono alla violenza. Marisol viene accolta e diventa parte integrante del gruppo. Dopo sei mesi, riesce a parlare fluentemente spagnolo e, ormai da 20 anni, fa parte del gruppo zapatista di donne in Chiapas. Ovviamente, le donne indigene del Chiapas non possono essere generalizzate, ma vanno comprese nella loro pluralità: ci sono donne molto diverse tra loro, sia per esigenze espresse che per quelle inespresse. Le donne indigene, dunque, si differenziano in tanti aspetti: quello economico, sociale, etnico, famigliare, sessuale e caratteriale. I costumi tradizionali delle donne indigene sono caratterizzati da lunghe gonne di lana di pecora che le rendono asfissianti soprattutto per il clima molto caldo. Nonostante questo, sono costrette ad indossare queste gonne da bambine fino ad un’età molto adulta; non hanno il permesso di indossare pantaloni, ed è il marito ad imporre il loro vestiario.

L’alcool

Un’altra problematica molto sentita in Chiapas è l’alcool: la donna, infatti, è spesso vittima di violenza fisica da parte del marito, che bevono soprattutto il Posh. Il Posh è una bevanda molto alcolica, consumata ed abusata in tutto il territorio. Spesso, tutto il denaro che serve per mantenere la casa e i bambini viene speso dai mariti in alcool. Durante il mio volontariato con i bambini della comunità Tzoziles, mi è capitato di incontrare una madre, Patty, di 18 anni. Dopo esserci conosciute le ho spiegato la mia ricerca e lei mi ha detto: “purtroppo non posso fornirti molte informazioni, perché noi non abbiamo il diritto di rispondere alle domande senza la presenza di nostro marito, perché a noi donne ci hanno insegnato fin da piccole a stare zitte, eseguire gli ordini, non protestare e non parlare” e aggiunge: “non abbiamo alcuna conoscenza del nostro corpo, né sappiamo come evitare di avere troppi figli o di averne di più distanti tra loro“.

Il parto

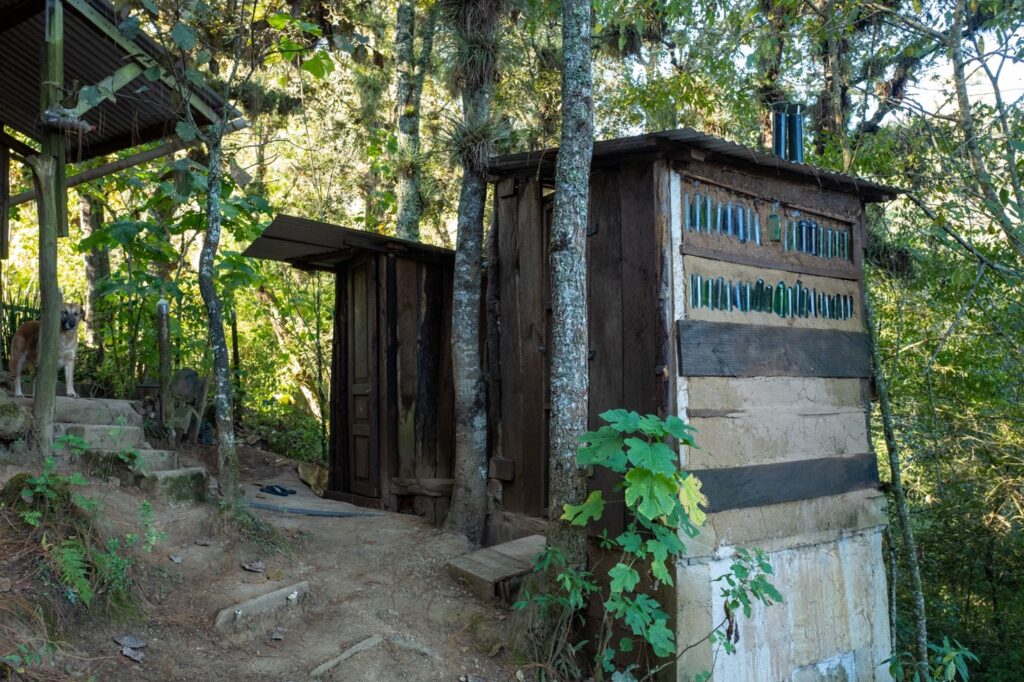

Per quanto riguarda il parto invece, alcune donne indigene non possono partorire in ospedale, possono farlo solo in casa per ordine del marito. In casa devono esserci utensili per cucinare, utensili per la campagna e aspetti della vita comunitaria, pentole, giare, asce e machete, questi utensili hanno il loro luogo e un significato specifico tradizionalista della donna incinta. La nascita avviene nella casa della donna incinta, alla presenza dell’ostetrica e del marito. Se il marito non può essere presente, un altro membro della famiglia o un’altra persona prescelta di sesso maschile deve prendere parte alla cerimonia del parto. Durante le doglie la partoriente si inginocchia difronte il marito, il quale, seduto su una sedia, sostiene la moglie tra le sue braccia e il torace. Nel frattempo, l’ostetrica, posizionata dietro la madre, le preme la pancia verso il basso, e si prepara a ricevere il bambino. Nel caso di doglie prolungate, l’ostetrica può usare a seconda dei casi diversi oggetti per accelerare la nascita, come il machete e l’ascia, passandoli in maniera cerimoniale per tre volte sulla pancia della madre, quasi a simboleggiare un parto cesareo. Quando il neonato nasce, viene consegnato subito nelle braccia del marito che ha il compito di donarli un pezzo di ambra nelle forme di una bambola o collana. L’accesso ai dati sulla salute delle donne e i diritti riproduttivi sono sommari e difficili da reperire; tuttavia, possiamo immaginare i rischi legati al parto in casa. La vita in montagna per le donne indigene è molto dura, perché patiscono privazioni di ogni genere, soprattutto le giovani ragazze che risentono molto le precarie condizioni di igiene.

Floriana Dinoi (classe 1997) fotografa ed artista visuale le cui radici affondano nel sud Salento, a Manduria. Dopo gli studi in Didattica e comunicazione – presso l’Accademia delle Belle Arti di Bologna – ha usufruito di una borsa di studio presso la Biennale in Fotografia Contemporanea allo Spazio Labò. Ha pubblicato foto per il sito PhotoVogue e ha partecipato alla realizzazione di due mostre collettive con l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel 2021 ha intrapreso un lungo viaggio per Città del Messico, interessandosi a tematiche sociali e culturali. Successivamente, ha frequentato la Scuola Jack London dove ha perfezionato la tecnica del reportage, anche grazie al progetto Un passo dopo l’altro – Un viaggio a piedi lungo la via Emilia sostenuto dalla Fondazione Lavoroperlapersona.