Reportage EllePì – Sulle tracce del lavoro che resiste – Viaggio sui sibillini – Arquata del Tronto

![]()

La strada che porta da Amandola ad Arquata è lunga e tortuosa. Cinquanta chilometri circa che si dispiegano verso sud, costeggiando il Parco Nazionale dei Sibillini, il cui paesaggio gioca a nascondino con chi la attraversa, fra una curva e l’altra, tagliando molte fra le località più colpite dal sisma del 2016. Montefortino, Montemonaco, Balzo, Pretare ed infine Arquata. In mezzo un paesaggio sublime, attraversato da una fessura profonda, apertasi quella notte dell’agosto 2016 e non ancora del tutto risanata. Le tracce si fanno più visibili mentre si procede verso sud. Ad Amandola le macerie erano comparse di una scenografia che pareva poter raccontare una storia diversa, accidenti di una sostanza altrimenti integra. Proseguendo verso sud il cratere si mostra invece in tutta la sua profondità, esibendo senza timore le ferite che oramai da sette anni ne popolano la superficie. Voltando il capo dai sinuosi profili dei monti sibillini verso il lato opposto della strada si osservano numerosi edifici sventrati, al cui interno si possono ancora scorgere le tracce di una quotidianità violentemente interrotta. Un tavolo da pranzo senza sedie che campeggia in mezzo ad un soggiorno a cielo aperto, un materasso ingiallito incastrato fra l’intercapedine di un muro crollato e lo squarcio di un pavimento ceduto, una porta che ancora si erge, senza più il sostegno delle pareti che un tempo ne determinavano l’uso.

La strada che porta da Amandola ad Arquata è lunga e tortuosa. Cinquanta chilometri circa che si dispiegano verso sud, costeggiando il Parco Nazionale dei Sibillini, il cui paesaggio gioca a nascondino con chi la attraversa, fra una curva e l’altra, tagliando molte fra le località più colpite dal sisma del 2016. Montefortino, Montemonaco, Balzo, Pretare ed infine Arquata. In mezzo un paesaggio sublime, attraversato da una fessura profonda, apertasi quella notte dell’agosto 2016 e non ancora del tutto risanata. Le tracce si fanno più visibili mentre si procede verso sud. Ad Amandola le macerie erano comparse di una scenografia che pareva poter raccontare una storia diversa, accidenti di una sostanza altrimenti integra. Proseguendo verso sud il cratere si mostra invece in tutta la sua profondità, esibendo senza timore le ferite che oramai da sette anni ne popolano la superficie. Voltando il capo dai sinuosi profili dei monti sibillini verso il lato opposto della strada si osservano numerosi edifici sventrati, al cui interno si possono ancora scorgere le tracce di una quotidianità violentemente interrotta. Un tavolo da pranzo senza sedie che campeggia in mezzo ad un soggiorno a cielo aperto, un materasso ingiallito incastrato fra l’intercapedine di un muro crollato e lo squarcio di un pavimento ceduto, una porta che ancora si erge, senza più il sostegno delle pareti che un tempo ne determinavano l’uso.

![]()

Chiedo di tanto in tanto ad Alice se voglia fermarsi a scattare qualche foto, ma lei tentenna, “Sono troppo dirette” mi dice. Dopo circa un’ora di guida ed una breve sosta a Montegallo, dove approfittiamo delle poche ore a disposizione per esplorare quel che resta del paese e tastare gli umori di quei pochi che hanno deciso di rimanervi, giungiamo ad Arquata che è oramai tardo pomeriggio, scossi nel fisico e nell’animo. L’incontro coi fratelli Camacci è programmato per le diciassette. Li attendiamo nel vicolo sterrato che porta verso l’azienda agricola Ferri Paolina, fondata da Biagio e Dante a coronamento di un sogno lungo cent’anni, quello dell’omonimo nonno Biagio che negli anni ’20 iniziò a seguire i pastori in transumanza dal Monte Vettore. Proprio Dante ci raggiunge dopo qualche minuto di attesa, imboccando di gran carriera il viale sterrato a bordo della sua Panda Cross nera. Dante è un uomo imponente, le spalle larghe di chi non lesina sulle ore di lavoro spese ogni giorno fra i suoi campi ed il suo bestiame. Prima di presentarsi scarica con estremo agio un bidone del latte in acciaio che ha l’aspetto di essere tutt’altro che leggero. Si pulisce le mani sui jeans già infangati dalla giornata di lavoro e stringe le nostre vigorosamente. Il volto è bonario ed il fare è quello mite di chi è abituato a vivere secondo i tempi della natura. “Scusatemi il ritardo ragazzi, c’è sempre tanto lavoro da fare qui come vedete” ci dice Dante allargando le braccia a mostrare gli abiti insozzati dal lavoro. Ci racconta che quest’anno stanno facendo molta fatica, perché le condizioni meteorologiche hanno fatto tardare il raccolto sovrapponendo le diverse fasi delle lavorazioni, ma anche perché il lavoro è aumentato, tanto da costringerli assumere un aiutante. “Purtroppo non ho molto tempo da dedicarvi oggi, ho ancora parecchio lavoro da fare prima di sera, ora dobbiamo salire a mungere le pecore. Ma se volete potete venire su con me”.

Chiedo di tanto in tanto ad Alice se voglia fermarsi a scattare qualche foto, ma lei tentenna, “Sono troppo dirette” mi dice. Dopo circa un’ora di guida ed una breve sosta a Montegallo, dove approfittiamo delle poche ore a disposizione per esplorare quel che resta del paese e tastare gli umori di quei pochi che hanno deciso di rimanervi, giungiamo ad Arquata che è oramai tardo pomeriggio, scossi nel fisico e nell’animo. L’incontro coi fratelli Camacci è programmato per le diciassette. Li attendiamo nel vicolo sterrato che porta verso l’azienda agricola Ferri Paolina, fondata da Biagio e Dante a coronamento di un sogno lungo cent’anni, quello dell’omonimo nonno Biagio che negli anni ’20 iniziò a seguire i pastori in transumanza dal Monte Vettore. Proprio Dante ci raggiunge dopo qualche minuto di attesa, imboccando di gran carriera il viale sterrato a bordo della sua Panda Cross nera. Dante è un uomo imponente, le spalle larghe di chi non lesina sulle ore di lavoro spese ogni giorno fra i suoi campi ed il suo bestiame. Prima di presentarsi scarica con estremo agio un bidone del latte in acciaio che ha l’aspetto di essere tutt’altro che leggero. Si pulisce le mani sui jeans già infangati dalla giornata di lavoro e stringe le nostre vigorosamente. Il volto è bonario ed il fare è quello mite di chi è abituato a vivere secondo i tempi della natura. “Scusatemi il ritardo ragazzi, c’è sempre tanto lavoro da fare qui come vedete” ci dice Dante allargando le braccia a mostrare gli abiti insozzati dal lavoro. Ci racconta che quest’anno stanno facendo molta fatica, perché le condizioni meteorologiche hanno fatto tardare il raccolto sovrapponendo le diverse fasi delle lavorazioni, ma anche perché il lavoro è aumentato, tanto da costringerli assumere un aiutante. “Purtroppo non ho molto tempo da dedicarvi oggi, ho ancora parecchio lavoro da fare prima di sera, ora dobbiamo salire a mungere le pecore. Ma se volete potete venire su con me”.

Guardo Alice e so che non aspettava altro che quella proposta. Decidiamo di dividerci. Io attenderò Biagio, il fratello di Dante per intervistarlo, mentre Alice salirà a bordo della Panda Cross nera e si recherà con Dante in alpeggio per scattare qualche foto sfruttando la luce dorata che il tramonto sta per regalarle. Qualche minuto dopo aver visto l’improbabile coppia allontanarsi lungo la strada sterrata vedo un’altra auto avvicinarsi dalla parte opposta, accompagnata dalla nube di polvere che i larghi pneumatici sollevano al passaggio. Biagio scende dal suo fuoristrada e sfila dalla bocca lo stelo d’erba che sta masticando, nel più classico dei cliché. “Devo dire che ti aspettavo con un po’ meno barba Alice” esordisce sorridendo. La stretta di mano è possente tanto quella del fratello, la stazza fisica è la medesima, simile è anche il sorriso cordiale col quale mi accoglie. Mi invita a salire in macchina con lui “Ti porto a vedere il mio capolavoro” mi dice indicando la casa che si scorge fra gli alberi in fondo alla strada principale, “così ci mettiamo comodi”.

Guardo Alice e so che non aspettava altro che quella proposta. Decidiamo di dividerci. Io attenderò Biagio, il fratello di Dante per intervistarlo, mentre Alice salirà a bordo della Panda Cross nera e si recherà con Dante in alpeggio per scattare qualche foto sfruttando la luce dorata che il tramonto sta per regalarle. Qualche minuto dopo aver visto l’improbabile coppia allontanarsi lungo la strada sterrata vedo un’altra auto avvicinarsi dalla parte opposta, accompagnata dalla nube di polvere che i larghi pneumatici sollevano al passaggio. Biagio scende dal suo fuoristrada e sfila dalla bocca lo stelo d’erba che sta masticando, nel più classico dei cliché. “Devo dire che ti aspettavo con un po’ meno barba Alice” esordisce sorridendo. La stretta di mano è possente tanto quella del fratello, la stazza fisica è la medesima, simile è anche il sorriso cordiale col quale mi accoglie. Mi invita a salire in macchina con lui “Ti porto a vedere il mio capolavoro” mi dice indicando la casa che si scorge fra gli alberi in fondo alla strada principale, “così ci mettiamo comodi”.

La casa campeggia in mezzo ad un ampio spiazzo, la cui vista dalla strada è occlusa dagli alti alberi che lo popolano. La costruzione è interamente in legno, in stile moderno e minimalista, con un ampio tetto a doppio spiovente. Biagio mi mostra compiaciuto i faretti a led che circondano tutto il perimetro dell’abitazione, decantandomene le specifiche tecniche mentre la loro luce si intensifica al calare di quella naturale. L’interno è arredato con semplicità ed eleganza di tanto in tanto tradite da qualche dettaglio od oggetto d’arredo più kitsch, in un insieme che pur nella sua disarmonia pare funzionare. Ci sediamo al tavolo, Biagio si reca verso il frigo e torna con una bottiglia di vino rosato. “Questa è roba buona, la facciamo noi” dice con sguardo orgoglioso. Ne versa un bicchiere abbondante ad entrambi. “Dimmi tutto, che vuoi sapere”. Gli chiedo di raccontarmi la sua esperienza in relazione al sisma, come lui ed il fratello siano ripartiti da allora. Non serve nemmeno che gli faccia alcuna domanda specifica. Biagio inizia a parlare che sono le 17.46. Finisce alle 19.50. In mezzo mette in scena un monologo, interrotto solo dal suono dello scorrere del vino nei bicchieri e da quello del coltello che affonda nei salumi sul tagliere. Mi racconta che il giorno del sisma erano in parecchi a casa sua, molti rimasti dalla sera precedente dopo i festeggiamenti per la Festa Bella. Biagio aveva dunque accolto in casa sua diverse decine di persone, perché la sua abitazione era una delle poche agibili dopo la prima scossa. La sua amata casa in legno, che aveva costruito “facendo la guerra con la burocrazia ma l’amore col paesaggio” aveva resistito anche alla seconda scossa, tanto che Biagio era riuscito ad ottenere del comune il permesso di restarvici, anche dopo l’ordinanza di evacuazione. “Era rimasta l’unica casa abitata” afferma con un misto di orgoglio e malinconia.

La casa campeggia in mezzo ad un ampio spiazzo, la cui vista dalla strada è occlusa dagli alti alberi che lo popolano. La costruzione è interamente in legno, in stile moderno e minimalista, con un ampio tetto a doppio spiovente. Biagio mi mostra compiaciuto i faretti a led che circondano tutto il perimetro dell’abitazione, decantandomene le specifiche tecniche mentre la loro luce si intensifica al calare di quella naturale. L’interno è arredato con semplicità ed eleganza di tanto in tanto tradite da qualche dettaglio od oggetto d’arredo più kitsch, in un insieme che pur nella sua disarmonia pare funzionare. Ci sediamo al tavolo, Biagio si reca verso il frigo e torna con una bottiglia di vino rosato. “Questa è roba buona, la facciamo noi” dice con sguardo orgoglioso. Ne versa un bicchiere abbondante ad entrambi. “Dimmi tutto, che vuoi sapere”. Gli chiedo di raccontarmi la sua esperienza in relazione al sisma, come lui ed il fratello siano ripartiti da allora. Non serve nemmeno che gli faccia alcuna domanda specifica. Biagio inizia a parlare che sono le 17.46. Finisce alle 19.50. In mezzo mette in scena un monologo, interrotto solo dal suono dello scorrere del vino nei bicchieri e da quello del coltello che affonda nei salumi sul tagliere. Mi racconta che il giorno del sisma erano in parecchi a casa sua, molti rimasti dalla sera precedente dopo i festeggiamenti per la Festa Bella. Biagio aveva dunque accolto in casa sua diverse decine di persone, perché la sua abitazione era una delle poche agibili dopo la prima scossa. La sua amata casa in legno, che aveva costruito “facendo la guerra con la burocrazia ma l’amore col paesaggio” aveva resistito anche alla seconda scossa, tanto che Biagio era riuscito ad ottenere del comune il permesso di restarvici, anche dopo l’ordinanza di evacuazione. “Era rimasta l’unica casa abitata” afferma con un misto di orgoglio e malinconia.

Fra un sorso di vino e l’altro Biagio continua a raccontare. Non mi guarda quasi mai in volto, spesso abbassa il capo, volgendo il suo, tondo e grande, verso il bicchiere. “Molti sono stati ingrati, io ho fatto tanto per questa città. Ma il bene si fa quando serve” aggiunge, dando seguito a quella nota di malinconia che va sempre più dettando la melodia del racconto. Gli anni successivi erano stati altrettanto duri per i fratelli Camacci. La madre ammalatasi di cuore, perché “le donne son diverse, a noi uomini non ce ne frega un cazzo delle cose, per quello siamo tranquilli, ma loro no, loro si preoccupano”. Al padre era invece stato diagnosticato un tumore al colon, e sebbene le cure avessero funzionato è ora nuovamente alle prese con un cancro maligno alla gola. E poi la grande neve, quella del gennaio 2017. “Ma la vita è così, lo diceva Giambattista Vico, corsi e ricorsi” aggiunge parafrasando la Scienza Nuova e smascherando il mio pregiudizio, che mi fa sorprendere nel sentir pronunciare quelle parole dalla bocca di un pastore. Di colpo si interrompe “spostati da lì, siediti qui, così vedi il paesaggio”, si è improvvisamente accordo che stavo dando le spalle ai suoi monti. “Hai visto, così almeno puoi vedere il Vettore”.

Le cose ora vanno bene per i Camacci, la loro azienda agricola procede a gonfie vele, i loro salumi e prodotti caseari sono riconosciuti come un’eccellenza nel territorio. “La vita del pastore però è difficile” confessa Biagio. “Ma io non potrei fare nessun’altra lavoro. La domenica mi alzo alle cinque per lavorare, ma sono contento”. Biagio continua il suo racconto, che scorre frammentato da brevi pause, annunciate da una formula che ripete a più riprese “ma lascia perdere, non mi fare parlare”. Lentamente prende forma il dramma interiore di quell’uomo all’apparenza tanto integro, un’integrità forse spezzata proprio dalle scosse di quelle notti di sette anni fa. Biagio è sempre rimasto ad Arquata, è stato l’unico a non andarsene mai. E lì è rimasto intrappolato, costretto a ripartire perché non aveva nessun altro luogo dove andare. Biagio è la sua montagna, la vive, la conosce, la ama, a tratti forse la odia, ma è lei e non può non essere senza di lei. Improvvisamente il dramma si fa chiaro, Biagio pare aver fatto ordine fra i suoi pensieri all’apparenza sconnessi. “Sai, il terremoto è proprio capitato in un momento della nostra vita complicato. Ci ha lasciato una responsabilità che non eravamo pronti a sostenere”. Si ferma un momento e poi aggiunge. “Qui nessuno ci vuole più restare, e nessuno ci vuole più venire”. Un’altra pausa, questa volta un po’ più lunga. “Ma stare qui non è facile sai, quelli che dicono che è bello vivere in montagna proprio non li sopporto, è facile quando non ci vivi davvero qui”. Si ferma un’ultima volta, e poi conclude la sua invettiva. “Ma quello che proprio mi dispiace di più è la mancanza di amore per questo territorio”. Biagio ce l’ha un po’ con tutti e un po’ con nessuno. Nelle sue parole ritrovo forse la lettura più lucida che in questi giorni mi è stata offerta sulle conseguenze del sisma. Come molti altri il più grande dei Fratelli Camacci si è ritrovato improvvisamente spaesato, in un territorio rivelatosi inaspettatamente ostile. I più se ne sono andati, e i pochi che sono rimasti vi ci si sono spesso trovati costretti, tormentati dal senso di responsabilità e de un’obbligata resilienza, dall’amore per un territorio che d’un tratto nessuno ama più, dalla consapevolezza fattasi all’istante chiara delle difficoltà che viverci implica. E più sono quelli che se ne vanno, più quelli che restano sentono il dovere di restarvici.

Le cose ora vanno bene per i Camacci, la loro azienda agricola procede a gonfie vele, i loro salumi e prodotti caseari sono riconosciuti come un’eccellenza nel territorio. “La vita del pastore però è difficile” confessa Biagio. “Ma io non potrei fare nessun’altra lavoro. La domenica mi alzo alle cinque per lavorare, ma sono contento”. Biagio continua il suo racconto, che scorre frammentato da brevi pause, annunciate da una formula che ripete a più riprese “ma lascia perdere, non mi fare parlare”. Lentamente prende forma il dramma interiore di quell’uomo all’apparenza tanto integro, un’integrità forse spezzata proprio dalle scosse di quelle notti di sette anni fa. Biagio è sempre rimasto ad Arquata, è stato l’unico a non andarsene mai. E lì è rimasto intrappolato, costretto a ripartire perché non aveva nessun altro luogo dove andare. Biagio è la sua montagna, la vive, la conosce, la ama, a tratti forse la odia, ma è lei e non può non essere senza di lei. Improvvisamente il dramma si fa chiaro, Biagio pare aver fatto ordine fra i suoi pensieri all’apparenza sconnessi. “Sai, il terremoto è proprio capitato in un momento della nostra vita complicato. Ci ha lasciato una responsabilità che non eravamo pronti a sostenere”. Si ferma un momento e poi aggiunge. “Qui nessuno ci vuole più restare, e nessuno ci vuole più venire”. Un’altra pausa, questa volta un po’ più lunga. “Ma stare qui non è facile sai, quelli che dicono che è bello vivere in montagna proprio non li sopporto, è facile quando non ci vivi davvero qui”. Si ferma un’ultima volta, e poi conclude la sua invettiva. “Ma quello che proprio mi dispiace di più è la mancanza di amore per questo territorio”. Biagio ce l’ha un po’ con tutti e un po’ con nessuno. Nelle sue parole ritrovo forse la lettura più lucida che in questi giorni mi è stata offerta sulle conseguenze del sisma. Come molti altri il più grande dei Fratelli Camacci si è ritrovato improvvisamente spaesato, in un territorio rivelatosi inaspettatamente ostile. I più se ne sono andati, e i pochi che sono rimasti vi ci si sono spesso trovati costretti, tormentati dal senso di responsabilità e de un’obbligata resilienza, dall’amore per un territorio che d’un tratto nessuno ama più, dalla consapevolezza fattasi all’istante chiara delle difficoltà che viverci implica. E più sono quelli che se ne vanno, più quelli che restano sentono il dovere di restarvici.

Si sono fatte quasi le otto, Biagio si infila una camicia in flanella a quadri e sale in macchina. Mi invita ad andare con lui al bar del paese, oggi è il compleanno di Roberto, un suo caro amico, che ora vive a Roma ma che “tutti i giorni quando torna a casa dal lavoro piange perché gli manca la sua montagna”. Alice ci raggiunge nel parcheggio del bar con Dante e Giovanni, l’aiutante dei Camacci. È un uomo smilzo ma dalle braccia possenti, il volto scavato dal tempo e dagli anni passati nei campi. Tiene fra le dita spesse una sigaretta, che aspira socchiudendo gli occhi. Ha girato l’Italia lavorando come pastore, e il giorno del sisma era nei suoi campi, poco lontano da Arquata, ma del terremoto nemmeno se ne era accorto. Alice gli cammina a fianco, al lato di Giovanni c’è Dante, che svetta sui due compagni formando un trio male assortito. Ci ricongiungiamo, Alice è euforica, le ore trascorse in compagnia dei due pastori a mungere le pecore sono scorse per lei tanto veloci come quelle che ho passato io in compagnia di Biagio. Vorrei restare, passare il resto della serata al bar coi Camacci e Giovanni, con Roberto, che oggi che si è ricongiunto col suo paesaggio forse non piangerà. Ma il sole sta oramai calando, e la strada verso Amandola è lunga.

Si sono fatte quasi le otto, Biagio si infila una camicia in flanella a quadri e sale in macchina. Mi invita ad andare con lui al bar del paese, oggi è il compleanno di Roberto, un suo caro amico, che ora vive a Roma ma che “tutti i giorni quando torna a casa dal lavoro piange perché gli manca la sua montagna”. Alice ci raggiunge nel parcheggio del bar con Dante e Giovanni, l’aiutante dei Camacci. È un uomo smilzo ma dalle braccia possenti, il volto scavato dal tempo e dagli anni passati nei campi. Tiene fra le dita spesse una sigaretta, che aspira socchiudendo gli occhi. Ha girato l’Italia lavorando come pastore, e il giorno del sisma era nei suoi campi, poco lontano da Arquata, ma del terremoto nemmeno se ne era accorto. Alice gli cammina a fianco, al lato di Giovanni c’è Dante, che svetta sui due compagni formando un trio male assortito. Ci ricongiungiamo, Alice è euforica, le ore trascorse in compagnia dei due pastori a mungere le pecore sono scorse per lei tanto veloci come quelle che ho passato io in compagnia di Biagio. Vorrei restare, passare il resto della serata al bar coi Camacci e Giovanni, con Roberto, che oggi che si è ricongiunto col suo paesaggio forse non piangerà. Ma il sole sta oramai calando, e la strada verso Amandola è lunga.

Ci congediamo, e mentre guido oramai sicuro fra i monti ripenso alle parole di Biagio. Mi aveva detto una cosa, la cui importanza sul momento non avevo colto. “Alla fine il terremoto ci ha tolto la tranquillità. Quando vado a letto ci penso spesso, e non è che sia mai davvero tranquillo”. All’improvviso mi rendo conto che quelle parole, pronunciate con una semplicità quasi disarmante, costituiscono forse la perfetta sintesi di quel sentimento che ho inconsciamente ma costantemente percepito in questi giorni, una vibrazione che ancora si propaga nelle voci e sui volti che abbiamo ascoltato e osservato. Un’inquietudine che vibra fra la resilienza e l’integrità, l’arrendevolezza e lo sconforto, l’amore e l’odio di un popolo che resiste ogni giorno, costretto ma ostinato.

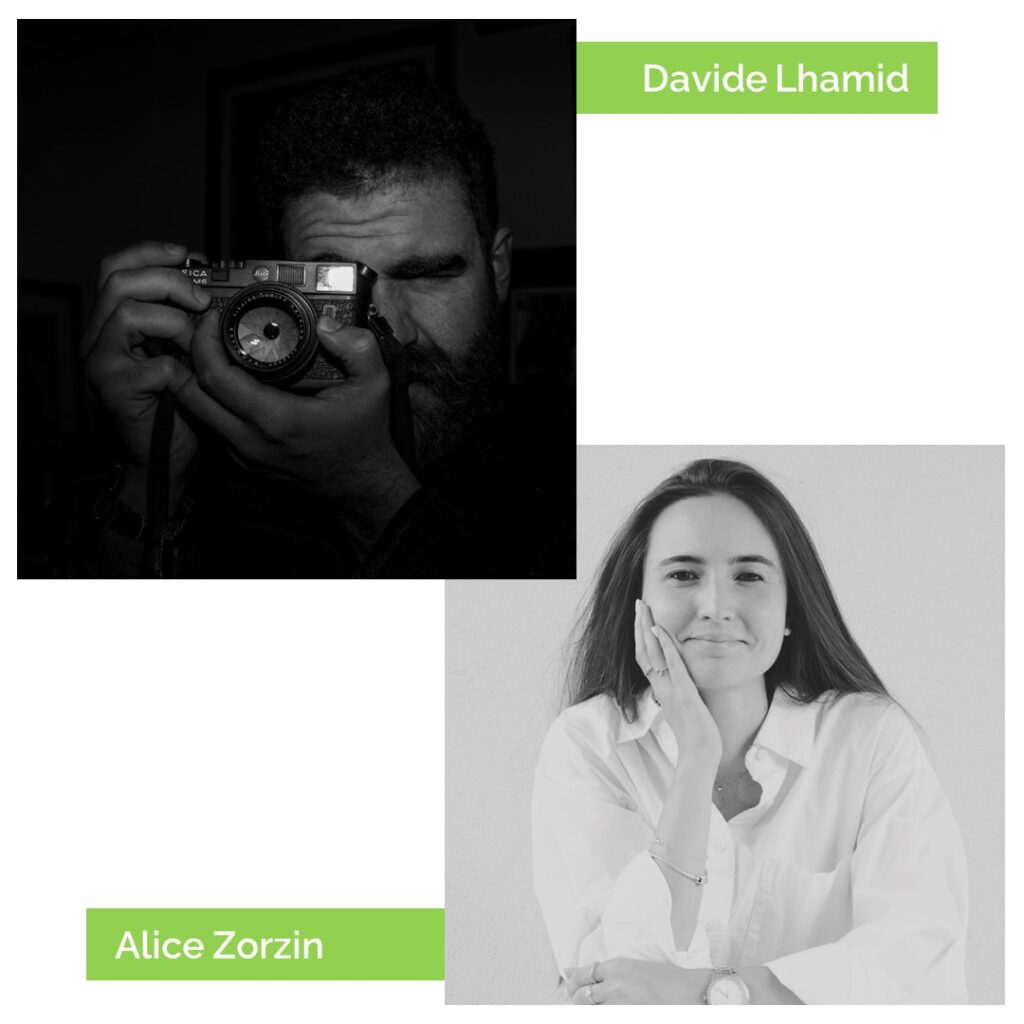

Davide Lhamid è un fotografo documentarista originario della provincia di Varese. Formatosi fra Milano e Londra, dopo una laurea triennale in Sociologia, si specializza nella fotografia di reportage, incentrando la sua ricerca su tematiche sociali, con una particolare attenzione alla questione migratoria.

Alice Zorzin (1996) è una fotografa documentarista con base nel Nord Italia. Dopo la laurea in storia dell’arte contemporanea, decide di dedicarsi completamente alla fotografia. Nei suoi progetti personali Zorzin analizza il rapporto tra uomo e natura e narra di questioni climatiche e ambientali. Attualmente sta portando avanti due progetti a lungo termine riguardanti, il primo, i giovani nati, cresciuti e che hanno deciso di restare a vivere in montagna e, il secondo, un parassita che sta distruggendo le foreste alpine e la sua economia.